por Solange Straube Stecz e Ana Pellegrini Costa

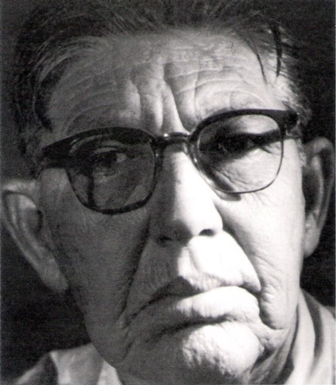

Tomado de empréstimo do cineasta paranaense Beto Carminatti , o título deste artigo aponta para sua intenção: uma homenagem e um breve resgate da trajetória do pesquisador, homem de televisão, consultor de imagem em cinema e TV, roteirista, escritor e cineasta Valêncio Xavier (1933-2008). Valêncio Xavier transitou por várias áreas da cultura nacional e sua obra contribui para cada uma delas – o cinema, a televisão, a imprensa, as artes plásticas e a literatura. Seu legado permanecerá como exemplo de um homem impulsivo e apaixonado que soube viver cada uma de suas muitas vidas com toda intensidade.

Valêncio nasceu em São Paulo e veio para Curitiba na década de 1950. Viveu parte de sua juventude na França, onde conviveu com Marcel Duchamp, Henri Cartier-Bresson, Hans Arp e outros expoentes do dadaísmo e do surrealismo. Pioneiro da televisão brasileira, Valêncio Xavier trabalhou na TV paulista ao lado de Sílvio Santos e Jô Soares. No Paraná, ele foi o pioneiro da televisão, e os capítulos que escreveu para Histórias que a Vida Conta, teleteatro da TV Paraná, ficaram famosos. Ainda trabalhando na televisão, ele exerceu quase todas as funções disponíveis: redator produtor, diretor.. Foram mais de 20 anos em emissoras de televisão, tendo participado das primeiras transmissões da TV Paraná Canal 6, onde, ao lado de Salomão Scliar, realizou o programa de abertura da emissora, e da TV Paranaense Canal 12, sendo seu trabalho destacado nos livros de Renato Mazanek (Ao Vivo e sem Cores – O Nascimento da Televisão do Paraná), e de Jamur Jr. (Pequena História de Grandes Talentos). Xavier trabalhou na realização de filmes, vídeos e programas para a televisão até o ano 2000. Foi colaborador dos jornais Gazeta do Povo, de Curitiba, e Folha de S. Paulo.

Em plena ditadura, o pioneirismo de Valêncio Xavier deu origem à Cinemateca de Curitiba(1975). Além da exibição de filmes de fora do circuito comercial, promovia cursos livres com grandes cineastas do Brasil e do exterior, dando incentivo à formação de profissionais do cinema na cidade.

Na Cinemateca, desenvolveu e coordenou trabalhos de prospecção, restauração e pesquisas sobre o cinema paranaense. Como articulista, escreveu para as Revistas Panorama, Quem e Nicolau, Referência em Planejamento, nos anos 70, 80 e 90. Preocupado com o resgate da memória e incorporação de dados sobre o cinema paranaense, implementou um grande projeto de pesquisa, responsável pelo levantamento de dados sobre as exibições e filmagens realizadas em Curitiba de 1892 a 1930. Com ele o período mudo do cinema paranaense definitivamente ocupava seu espaço na história.

Na literatura foi reconhecido nacionalmente. Influenciado pelo cinema e pelas artes visuais, Valêncio trabalhava com colagens e multitextos montados como em um filme. Seu cinema tinha influências literárias e sua literatura era puro cinema. Com O Mez da Grippe ganhou o prêmio Jabuti (1998) de melhor produção editorial. Inspirados no livro, os cineastas paranaenses Beto Carminatti e Pedro Merege Filho filmaram em 2007 o longa-metragem Mistéryos.

“O filme de Merege e Caminatti estabelece uma interação com o formato de texto/ilustração perseguido por Xavier no livro. Recursos de animação recriam reportagens de jornais, desenhos de bestiários e figuras geométricas variadas que se conjugam para traduzir o clima de incertezas que rege o périplo existencialista de VX. O par de letras ao lado é a nomenclatura utilizada para definir o protagonista do filme, interpretado por Carlos Vereza com um vigor exemplar.”

O amor pelo cinema e a paixão pela pesquisa o aproximaram de grandes nomes da história do cinema brasileiro, como Paulo Emilio Salles Gomes, Cosme Alves Neto, José Tavares de Barros, e Alex Viany, que estão entre os fundadores do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, nos anos 60. Sua participação na entidade foi intensa, como sócio, como membro do Conselho Consultivo e como presidente (1996-1998).

Trazia para os encontros o resultado de suas pesquisas e prospecções, como a exibição, em 1976, no VI Encontro de Pesquisadores, realizado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, do então recém-recuperado Carnaval em Curitiba, filme da década de 10 de Annibal Requião, pioneiro do cinema no Paraná. No mesmo ano integrou a comissão que redigiria o anteprojeto de estatuto do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, ao lado de Luiz Gonzaga Teixeira, Maria Rita Galvão e Cosme Alves Neto. Em 1987, novamente participou do grupo que propôs nova reforma estatutária, tornando a entidade mais ágil e referendando a instalação de núcleos regionais, aliás uma de suas prioridades para o CPCB.

Uma Mostra Nacional de Filmes Recuperados foi o mote para discutir em Curitiba o estágio da pesquisa no Paraná. Em dezembro de 1984, nos dias 14 e 15, Valêncio realizou a mostra, onde foram lançados o Boletim número 9 do CPCB e o número 1 dos Cadernos de Pesquisa. Durante dois dias foram exibidos filmes recuperados, discutidos aspectos da pesquisa de cinema e a criação do núcleo regional do CPCB, integrado por Clara Satiko Kano, Celina Alvetti e coordenado por Solange Stecz. Do evento participaram também Fausto Fleury, representando a Embrafilme, Sylvio Back, Francisco Alves dos Santos, Dinah Ribas Pinheiro, Malu Maranhão, Maria de Lourdes Rufalco, Berenice Mendes e Geraldo Piolli.

Em assembleia realizada no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 1996, Valêncio assumia a presidência do CPCB tendo como vice Marília Franco, secretária Solange Stecz e tesoureira Celina Alvetti. No período em que esteve à frente da entidade demonstrou entusiasmo e interesse em “resgatar o trabalho que vinha sendo realizado e dar impulso à pesquisa de cinema no Brasil”, conforme declarou no Comunicado aos Sócios de setembro de 2006. No mesmo ano, com o apoio da Coordenação de Cinema e Vídeo da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, coordenou encontro de 02 a 04 de agosto, no Centro Cultural Vergueiro, onde foi lançado o livro e CD do pesquisador gaúcho Antonio Jesus Pfeil e definida a criação dos núcleos regionais de São Paulo, coordenado por Máximo Barro; Rio de Janeiro, por Myrna Brandão; Rio Grande do Sul por Antonio Jesus Pfeil; Minas Gerais por José Tavares de Barros; e Amazônia por Selda Vale da Costa.

Durante o Encontro o pesquisador Jorge Capellaro foi declarado sócio emérito e sua pesquisa Verdades sobre o início do cinema no Brasil referendada pelo CPCB. Na pesquisa Capellaro revela que a primeira filmagem no Brasil e sua consequente exibição foi feita em maio de 1897, na cidade de Petrópolis/RJ por Vito di Mayo, antecedendo em 13 meses o registro de Afonso Segreto, até então considerado a primeira filmagem realizada no Brasil.

Ainda na sua gestão propôs a indicação de livros com a referência “Obra recomendada pelo CPCB” para publicações e materiais audiovisuais que representassem uma contribuição para a pesquisa e resgate da memória cinematográfica e que foram lançadas também no Festival de Brasília, no Encontro realizado entre 29 de outubro e 1 de novembro. Além do livro de Capellaro foram lançados com a recomendação do CPCB: Pioneiros do Cinema Brasileiro, CD Rom de Jurandyr Noronha, Coisas Nossas, CD com trilha sonora e livro de Antonio Jesus Pfeil, e os livros Cine Luz no Tempo do Cinema, de Cordovan Frederico de Melo Júnior, Cinema no Paraná, Nova Geração, de Francisco Alves dos Santos, Palácios e Poeiras – 100 Anos de Cinema no Rio de Janeiro, de Alice Gonzaga, O Fim das Coisas – Histórias dos Cinemas de Belo Horizonte, de Ataides Braga, A Primeira Sessão de Cinema em São Paulo, de Máximo Barro, e Ô psit!, O Cinema Popular dos Trapalhões, de Fatimarlei Lunardelli.

Para a abertura oficial do Encontro, Valêncio programou a sessão O Cinema antes do Cinema, com palestra de Harry Luhm e projeção em Lanterna Mágica de fotos inéditas em chapa de vidro do século XIX do fotógrafo paulista Militão Augusto de Azevedo e de seu filho Luiz Gonzaga de Azevedo, além de uma mostra de filmes familiares de Oscarito.

Valêncio Xavier afastou-se da presidência do CPCB em 1998, mas nunca deixou de participar e contribuir com a entidade.

Um pouco de história

Dentre as múltiplas tarefas de Valêncio Xavier, talvez a mais importante e fundamental para a história do cinema paranaense tenha sido a sua articulação para a fundação, em Curitiba, da Cinemateca do Museu Guido Viaro (atual Cinemateca de Curitiba). Esse espaço, inaugurado em parceria com o prefeito da capital naquela época, Saul Raiz, e em consonância com as ideias de Francisco Alves dos Santos e Jair Mendes, serviu como polo agregador de futuros realizadores do Paraná, que encontraram lá espaço para discussão, cursos, debates e produção de seus filmes.

A partir do dia 23 de abril de 1975, a Cinemateca se propôs a projetar, em uma sala de exibição para cerca de 80 pessoas, filmes alternativos, ou seja, aqueles que não encontravam espaço no circuito cinematográfico comercial/tradicional. O responsável pela escolha da programação e, consequentemente, pela logística necessária para que esses filmes chegassem até a Cinemateca, era Valêncio Xavier. Além disso, Valêncio, por meio de seus contatos em Curitiba, trouxe, para dentro do pequeno espaço cinematográfico, os equipamentos necessários para a projeção dos filmes. “Com o conhecimento que ele tinha da indústria cinematográfica brasileira daquela época (década de 1970), pela amizade com produtores, artistas, diretores e, também, com as experiências adquiridas em um longo trabalho realizado na televisão em Curitiba, primeiro no canal 6 e depois no canal 12, pode-se dizer que o Valêncio foi o grande motor da Cinemateca. Ele, praticamente, estruturou tudo sozinho”, conta Jair Mendes, que, na época da fundação da Cinemateca, exerceu o cargo de diretor administrativo da instituição.

Alguns meses depois de sua inauguração, a Cinemateca do Museu Guido Viaro já havia alcançado êxito, atraindo para seu interior grandes intelectuais paranaenses, professores, jornalistas, críticos e jovens universitários. Todas essas pessoas que por lá passaram constituíram uma organização de cerca de 500 sócios, sempre prontos a comparecer às sessões de cinema, que aconteciam de terça-feira a domingo. “O público era muito bom, todos cinéfilos de carteirinha, que saíam das sessões discutindo o que haviam visto. Nesse momento, percebendo como a Cinemateca estava crescendo, o Valêncio viu a oportunidade de oferecer cursos de cinema. Vieram para Curitiba diversos diretores muito importantes, que davam palestras e promoviam mesas-redondas”, relembra Jair Mendes. Tinha início a segunda fase da Cinemateca, com ênfase na produção. Dentro desses cursos promovidos por Valêncio, os alunos eram incentivados a realizarem filmes, cujos projetos, depois, alcançariam independência, fazendo com que muitos dos estudantes dessem seus primeiros passos como diretores de cinema. É o caso dos realizadores Elói Pires Ferreira, Berenice Mendes e dos irmãos Schumann.

Paralelamente às tarefas realizadas dentro da Cinemateca, Valêncio Xavier se dedicou a muitos outros projetos. Em 1973, publicou Desembrulhando as balas Zequinha, texto que se propõe a estudar o surgimento das Balas Zequinha, que durante quatro décadas encantaram gerações de curitibanos. Cerca de 10 anos depois, em 1981, Valêncio escreveria O Mez da Grippe, que reúne recortes de jornais antigos, anúncios, cartões-postais e ilustrações para contar a epidemia de gripe espanhola que assolou Curitiba em 1918. Entre os personagens do livro estão dois jornais, um governista que prega a normalidade e outro de oposição, mais alarmista; dona Lúcia, testemunha oral dos fatos; os burocráticos relatórios das autoridades; e um sujeito solitário que entra nas casas para fazer sexo com as moças adoentadas. Pode-se ler seguindo cada uma das vozes linearmente ou misturando-as todas, para formar contrapontos. Além disso, Valêncio faz uso da grafia arcaica da década de 1910, trabalhando com palavras como “hymnos” e “apprehensão”.

Durante os anos 90, O Mez da Grippe foi lançado junto com outros quatro textos de Valêncio, O Mistério da Prostituta Japonesa, O Minotauro, Maciste no Inferno e Mistérios. A respeito de O Mez da Grippe, quando de seu primeiro lançamento na década de 1980, Francisco Alves dos Santos escreveu no jornal Correio de Notícias: “este livro é uma tentativa, bem sucedida, de romper os limites entre a apreensão de um conteúdo pelo código verbal, a palavra, e a apreensão de um conteúdo pelo código gráfico, o desenho. Valêncio inovou a linguagem literária. Tanto críticos como professores de Comunicação louvaram o achado. Curioso observar a influência que a imagem visual, pode ser o cinema, exerce sobre a criação literária de Valêncio Xavier”.

Ainda como escritor, Valêncio Xavier lançou, em 1986, A Propósito de Figurinhas, em parceria com o ilustrador paranaense Poty Lazzarotto, e em 1994, Poty, Trilhas e Traços, uma homenagem ao amigo. Seu próximo livro seria Meu 7º dia, lançado em 1998, seguido por Minha Mãe Morrendo e o Menino Mentindo, de 2001. O último livro escrito por Valêncio Xavier foi Crimes à Moda Antiga, de 2004, composto por oito contos que descrevem crimes reais acontecidos no Brasil no início do século 20. Em quase todos os casos, os delitos são cometidos por motivos quase insignificantes, sem apreço pela vida alheia. É o caso da cobiça dos ladrões em Os estranguladores da fé em Deus e Gângsteres num país tropical, do ciúme em O outro crime da mala, da honra ultrajada e do orgulho ferido em A noiva não manchada de sangue” e pela certeza da impunidade advinda da riqueza em O crime de Cravinhos. Para escrever o livro, Valêncio pesquisou casos de crimes na cidade de São Paulo, no Arquivo Oficial do Estado, e na Biblioteca Pública de Curitiba. Os desenhos que compõem o livro são baseados em recortes de jornais da época, feitos pelo sobrinho de Valêncio, Sérgio Niculitcheff.

O primeiro filme dirigido por Valêncio foi A Visita do Velho Senhor, versão cinematográfica de um conto gráfico de Poty Lazzarotto, publicado originalmente na Revista Panorama. Os desenhos do ilustrador paranaense sugerem em sua sequência, muito semelhante a um roteiro fílmico, um estranho e insólito encontro de amor. Os dois únicos personagens da película são vividos por José Maria Santos e Marlene Araújo. A direção de A Visita do Velho Senhor foi dividida com Ozualdo Candeias, cineasta paulista. Em 1979, filmaria Carta a Fellini, que venceu o prêmio de melhor ficção na Jornada de Cinema da Bahia. O filme, que tem como pretexto informar o cineasta italiano Federico Fellini sobre a cidade de Curitiba, é uma versão livre das características da vida curitibana, nos seus mais variados segmentos.

No ano seguinte, 1980, a pedido do Canal 12, sucursal da Rede Globo, onde trabalhava e era o responsável pela produção do programa Tevê Mulher/edição do Paraná, Valêncio faria O Monge da Lapa, um média-metragem refazendo a trajetória do monge João Maria e de seus seguidores, ligados à Guerra do Contestado, que se deu entre Paraná e Santa Catarina na metade do século passado. João Maria foi uma das mais veneradas figuras do Paraná, acreditado como sendo santo e milagreiro na região da Lapa, município perto de Curitiba. Há, inclusive, na Lapa um santuário natural do monge (uma gruta), para onde afluem diversas pessoas com a esperança de suavizar seus males.

Ainda em 1980 viria Poty, que busca mostrar a arte da gravura de Poty Lazzarotto. Logo após, em 1983, Valêncio dirigiria a livre adaptação do conto O Corvo, de Edgar Allan Poe, com base na tradução de Reynaldo Jardim. No início da década de 1980, ele também seria o produtor de Póstuma Cretã, documentário de Ronaldo Duque sobre o drama indígena da Reserva de Mangueirinha, no Paraná, desencadeado pela morte do líder e cacique Cretã.

A década de 1990 marca a realização de O Pão Negro – Um episódio da Colônia Cecília (1994), um documentário com elementos de ficção, baseado nos textos do anarquista Giovanni Rossi, fundador da Colônia Cecília. Os textos foram pesquisados e traduzidos por Valêncio e o resultado, no filme, é a mistura da interpretação de atores e depoimentos de descendentes dos fundadores da Colônia, além de trechos em animação feitos pelo desenhista Paixão. Nessa época, Valêncio continuaria se debruçando sobre histórias reais para criação de Os Onze de Curitiba – Todos Nós (1995). O filme conta a história de onze pessoas que foram presas, em março de 1978, sob a acusação de ensinarem marxismo às crianças de 1 a 6 anos de idade. Todos os onze eram pais ou professores de alunos do jardim de infância Oficina, porém, apenas ao final do filme, o público sabe estar diante de onze pessoas e não de onze atores. A explicação para o caso é dada por meio do poema Subterrâneos do Brasil, de Hamilton Faria, escrito na época das prisões para as crianças do jardim de infância. Todas as onze pessoas envolvidas no caso deram seus depoimentos, como nos porões da Polícia Federal, em separado, sem saber o que o outro havia contado para a câmera. Este filme agradou tanto a crítica que Valêncio recebeu seu segundo prêmio na Jornada da Bahia.

O último filme de Valêncio Xavier seria Nascimento, Vida, Paixão e Morte de Cristo, realizado em 1996. Nesta película, Jesus Cristo chega às praças e avenidas de Curitiba, sob a câmera e imaginação de Valêncio. O personagem de Jesus é vivido por uma figura controvertida da capital paranaense, o líder religioso Inri Cristo, que acredita ser a própria reencarnação de Cristo. As imagens que compõem o filme, feitas durante caminhadas pelo centro curitibano, somam-se a recortes de vida de Jesus realizadas nos primeiros tempos do cinema, fim do século 19. Os outros personagens do filme são todos interpretados por pessoas comuns, as quais Valêncio teve a sorte de encontrar pelas ruas. Seu João Baptista é interpretado por um mendigo. Sua Virgem Maria e o Menino são representados por uma andarilha e seu filho, e as Salomés são as adolescentes que, por acaso, quando das filmagens, dançavam em um palco armado na Praça Santos Andrade, em Curitiba.

Ao mesmo tempo em que se empenhava na realização de seus filmes, Valêncio Xavier na década de 1990 se dedicou ao cinema latino-americano, promovendo o projeto Cineamericanidad na Cinemateca do Museu Guido Viaro, a propósito dos 500 anos da descoberta da América. Como consultores do projeto trouxe a professora e pesquisadora Silvia Oroz e Cosme Alves Neto, da Cinemateca do MAM do Rio de Janeiro. Valêncio procurou traçar um painel abrangente da existência do cinema latino-americano, além de promover discussões sobre o papel do homem latino-americano e sua história por meio do cinema. O projeto consistiu em publicações e gravações em vídeo das palestras, oficinas e seminários. A palestra de Silvio Tendler, em 19 de setembro de 1991, sobre o filme La Spirale, de Chris Marker, abriu a programação.

Valêncio Xavier foi um homem de múltiplas funções e atividades. Esse texto se propõe apenas a ser um recorte de poucos, entre muitos projetos desse cineasta, desenhista, jornalista e personalidade da cena cultural brasileira chamado Valêncio Xavier.

Notas

[1] As Muitas Vidas de Valêncio Xavier é título do filme que o cineasta Beto Carminatti está finalizando em Curitiba e que compõe a trajetória de Valêncio Xavier, com uso de depoimentos, entrevistas e de uma linguagem inspirada no universo do artista e pesquisador.

[1] “Mistéryos” curitibanos em Tiradentes – Artigo de Rodrigo Fonseca no Blog do Bonequinho, (26/01/2009 – http://oglobo.globo.com/blogs/cinema/post.asp?t=misteryos-curitibanos-em-tiradentes&cod_post=156440 – Acesso em 28/01/2009).

[1] Valêncio e Karam, as ‘estrelas da manhã’, reportagem publicada no jornal Correio de Notícias, em 21.12.1985.

Solange Straube Stecz é jornalista, pesquisadora, professora de cinema. Diretora da Cinemateca de Curitiba. Secretária do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro. Orgulha-se de ter começado sua carreira de pesquisadora graças ao estímulo de Valêncio Xavier.

Ana Pellegrini Costa é estudante de jornalismo da Universidade Positivo e estagiária da Cinemateca de Curitiba.